Probleme für Expats in den USA: ein Fallbeispiel

Lange galten die USA als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Doch seitdem die Regierung unter Präsident Trump am Hebel sitzt, gilt das für Unternehmen, die Mitarbeiter als Expats in den USA einsetzen, nur noch bedingt. Besonders deutlich wird dies bei der inzwischen extrem schwierigen Erlangung der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, die Projekte verhindern und Karriereträume platzen lassen kann, wie ein Beispiel aus der Praxis zeigt.

Die Freude auf den Auslandseinsatz war groß

Eigentlich war alles bereits in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt. Janina Karst, ihr Ehemann und die neunjährige Tochter freuten sich schon riesig auf ihr neues Leben in den USA. Im Oktober 2018 sollte es für drei Jahre nach Chicago gehen, wo die Betriebswirtin als Vertrieblerin für ein Software-Beratungsunternehmen eine Niederlassung aufbauen und ein Team zusammenstellen sollte. Ihre Tochter hatte sie dafür begeistern können, Halloween erstmals traditionell in den Staaten feiern zu können. Karsts Ehemann hatte sich dazu bereit erklärt, beruflich zurückzustecken und seinen Job zu kündigen, damit sie sich gemeinsam ein Leben in Chicago aufbauen konnten. Doch aus all dem wurde nichts.

Personalabteilung hatte Änderungen der US-Einwanderungspolitik nicht bedacht

Im weitesten Sinne zu verdanken hatte Familie Karst dies der neuen US-Einwanderungspolitik und ein Stück weit auch der Tatsache, dass die Personalabteilung von Janina Karsts Arbeitgeber hinsichtlich der weitreichenden Änderungen nicht „up to date“ war. Dieser hatte die Fachfrau erst Anfang 2018 eingestellt mit dem Ziel und Versprechen, mit Ihrer Mitwirkung ein Büro in Chicago aufzubauen.

Was die Personaler nicht wussten: Die federführenden Einwanderungsbehörden, also das Department of Homeland Security (DHS), die U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) und die Customs and Border Protection (CBP) waren bereits fleißig dabei, die geänderten Bestimmungen umzusetzen und gemeinsam mit dem Department of State (DOS) sowie dem Department of Labor (DOL) zu kontrollieren. All das hat für ausländische Unternehmen, die Mitarbeiter in den USA einsetzen, weitreichende Folgen.

Zusätzliche Entsendevereinbarung sollte den deutschen Arbeitsvertrag ergänzen

Im Grunde hatten alle gute Arbeit geleistet: Es war eine Entsendevereinbarung aufgesetzt worden, der den deutschen Arbeitsvertrag hinsichtlich des Auslandseinsatzes in den USA und des neuen Tätigkeitsbereichs ergänzte. Die Verantwortlichen hatten überdies nach sozialversicherungsrechtlicher Bewertung und in Abstimmung mit der Abteilung Entgeltabrechnung und dem Steuerberater eine zufriedenstellende steuer- und sozialversicherungsrechtliche Lösung gefunden.

Vor allem war es für Frau Karst beruhigend zu wissen, dass ein Verbleib in der deutschen Rentenversicherung auf Grundlage des bestehenden Sozialversicherungsabkommens sichergestellt werden konnte. Um weitergehenden Schutz gewährleisten, waren private ergänzende Versicherungen für den Auslandsaufenthalt in den USA abgeschlossen und attraktive Zulagen definiert worden. Dazu gehörten auch mehrere Heimatflüge pro Jahr, ein Dienstfahrzeug, ein Kaufkraft- und Mietzuschlag, sogar für die Schulgebühren der Tochter wolle das Unternehmen aufkommen. All das hatte im Vorfeld reichlich Zeit, Verhandlungsgeschick und Beraterhonorare im niedrigen fünfstelligen Bereich gekostet.

„America First“ in der Wirtschaft

Allerdings wurde der erste und auch maßgeblichste Vorbereitungsschritt und der damit verbundene Zeitaufwand unterschätzt. Am Ende war alles hinfällig, weil Karst kein Arbeitsvisum bewilligt bekam. Von den Kollegen der österreichischen Schwestergesellschaft wussten die Personaler, dass es bis dato immer gute Chancen gab, für die Experten ein H-1B-Visum zu erhalten. Was sie indes nicht ahnten, war jedoch, dass insbesondere dieses Visum unter Trumps neuer Einwanderungspolitik besonders kritisch und sorgfältig geprüft wurde.

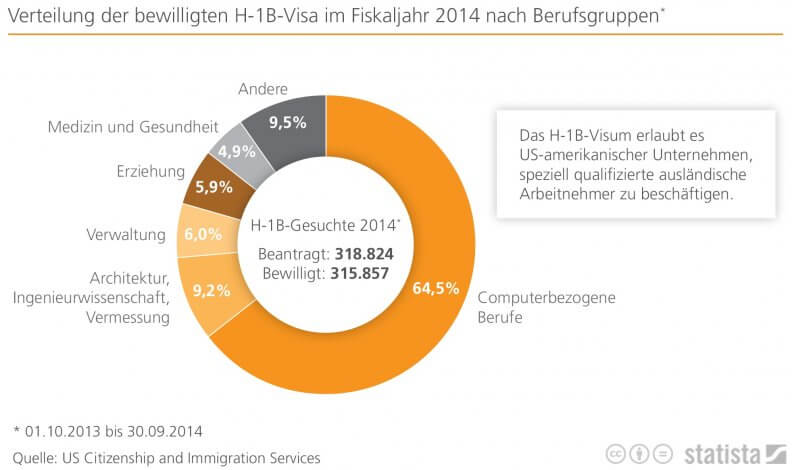

In der Vergangenheit galt es als eines der gängigsten und „allgemeinsten“ Visa, das vor allem an spezialisierte Fachkräfte vergeben wird. Allein zwischen Oktober 2013 und September 2014 reisten mit diesem Ticket rund 316.000 ausländische Arbeitnehmer in die USA ein, von denen rund zwei Drittel über eine computerbezogene Ausbildung verfügten.

Darüber hinaus wird pro Jahr nur eine begrenzte Anzahl dieser Visumkategorie vergeben. Als Abschluss ist mindestens ein Bachelor erforderlich. Diesen konnte die Arbeitnehmerin vorweisen und zwar in Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. Leider genügte dies den Behörden als Nachweis einer besonderen Qualifikation nicht. Der Grund: Die geplante Vertriebstätigkeit erforderte kein Spezialwissen, das auch ein US-Amerikaner nicht vorweisen könnte – und somit „disqualifizierte“ sich die Fachfrau.

Dass dieses Visum unter besonderer Beobachtung stand, deutete sich bereits im April 2017 an, als Trump ein Dekret erließ unter dem Titel „Buy American, Hire American“ und dann im November desselben Jahres ein weiteres Gesetz unterschrieb, welches das Mindestgehalt für einen Antragsteller auf das Visum um 30.000 US-Dollar auf 60.000 erhöhte. Experten waren allerdings davon ausgegangen, dass damit vor allem indische und pakistanische IT-Kräfte vom US-Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden sollten. Dass die restriktive Einwanderungspolitik auch deutsche Unternehmen hart treffen würde, hätten die meisten nicht gedacht.

Visa-Anträge von Unternehmen immer öfter abgelehnt

Die auf Global-Mobility-Services spezialisierte BDAE Gruppe hat jedoch im Laufe des Jahres 2018 festgestellt, dass es selbst für die seit langem in den USA etablierten deutschen Unternehmen signifikant schwieriger wird, Arbeitnehmer für befristete Projekte in die USA zu schicken. War es früher kaum ein Problem, Mitarbeiter einer bestimmten fachlichen Qualifikation für Aufbau- oder Projektarbeit in die USA zu entsenden, sehen sie sich immer häufiger mit Ablehnungsbescheiden konfrontiert, wenn die von den Unternehmen selbst gestellten Anträge den geänderten Anforderungen nicht entsprechen.

Manchmal ist noch nicht einmal eindeutig erkennbar, dass ein Antrag auf eine Arbeitserlaubnis gescheitert ist, denn die Behörden liefern keine Begründung. Stattdessen vermerkt das Konsulat mittels eines Stempels auf der letzten Seite des Passes des Mitarbeiters „application received“, also „Eintrag eingegangen“. Das Fatale: Viele Betroffene wissen gar nicht, dass dies eine Ablehnung ist und halten dies irrtümlicherweise für eine Einreiseerlaubnis.

Einjährige Voranstellung ist bei L-1-Visum Pflicht

Das Software-Beratungsunternehmen gab sich jedoch nicht geschlagen und versuchte, für die Mitarbeiterin mittels eines L-1-Visums (Intracompany Transferee) die Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme zu erwirken. Dieses ist für die Entsendung von leitenden Mitarbeitern innerhalb eines internationalen Konzerns gedacht.

Bei genauerer Analyse der Voraussetzungen stellte sich jedoch heraus, dass Janina Karst eine entscheidende Bedingung nicht erfüllte: Sie war zum Zeitpunkt der Antragstellung weder ein Jahr bei ihrem Arbeitgeber angestellt gewesen noch war sie dies in einer gehobenen Position. Dieser Aufstieg sollte ja erst in den USA erfolgen. Beim L-1-Visum muss bei der Einwanderungsbehörde (U.S. Citizenship and Immigration Services) jedoch die einjährige Voranstellung im Konzern nachgewiesen werden – beispielsweise durch die Vorlage von Gehaltsnachweisen.

Eine weitere Möglichkeit: Ein Investor-Visum

Für den dritten Anlauf ließ sich das Unternehmen vom BDAE beraten. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass die Chancen für ein Arbeitsvisum am besten für die Beantragung eines E-2 Visums (Investor Visa) stehen. Dieses setzt jedoch voraus, dass die entsendende deutsche Firma glaubhaft nachweisen kann, dass sie langfristige Geschäftsbeziehungen in den USA aufbauen möchte und zu diesem Zwecke auch US-amerikanische Arbeitskräfte einstellt.

Das Antragsverfahren für dieses Visum hat aber den einen oder anderen „Haken“: So verlangen die Behörden absolute Transparenz vom Unternehmen. Diese müssen nicht nur Bilanzen offengelegt, sondern auch ein vollständiger Business-Plan einreichen. Eine derartige Offenheit bezüglich ihrer Geschäftsmodelle und -ziele behagt allerdings den wenigsten.

Außerdem sollte es unbedingt bereits eine Tochter- oder Servicegesellschaft mit der entsprechenden E-Registrierung vor Ort geben, die auch schon US-amerikanische Mitarbeiter beschäftigt. Diese US-Gesellschaft muss dabei viele unternehmensbezogene Unterlagen zur Verfügung stellen und zwingend am Visa-Prozess mitarbeiten. Das deutsche IT-Beratungshaus hatte immerhin eine Schwestergesellschaft in Österreich, welche ein registriertes Tochterunternehmen in den USA hatte, über das man Frau Karst hätte entsenden können. Doch auch dies half nichts, da vorgeschrieben ist, dass der zu entsendende Mitarbeiter die gleiche Nationalität hat wie die juristische Person der in den USA ansässigen Gesellschaft.

Janina Karst hatte aber keinen österreichischen Pass, so dass auch die dritte Alternative nicht in Frage kam. Und auch die vierte Option, Spezialistin Karst als ein Trainee mit einem J-Visum in die USA zu schicken kam nicht infrage, da ihr Aufgabenbereich in den USA denen eines Trainees weiter überschritten und dieses grundsätzlich auf 12 Monate befristet ist.

Vorsicht bei Co-Working-Büros

Manche Unternehmen weichen wegen dieser schwierigen Situation in punkto Arbeitserlaubnis inzwischen auf das ESTA-Verfahren als Geschäftsreisender (Business Visitor) aus und mieten Co-Working-Offices an, damit ihre für die USA vorgesehenen Mitarbeiter wenigstens die ersten Schritte für ihre Tätigkeit aufnehmen können. Mittels dieses Verfahrens dürfen ausländische Arbeitnehmer offiziell Geschäftstermine wahrnehmen – allerdings nur, um beispielsweise potenzielle oder bestehende Geschäftspartner zu treffen, Messen und Kongresse zu besuchen oder Verträge auszuhandeln.

Sie dürfen dafür keinesfalls von einer US-amerikanischen Quelle bezahlt werden oder irgendetwas tun, das einer klassischen Angestelltentätigkeit nahekommt. Alles, was den Anschein erwecken könnte, „hands-on work“ zu betreiben, wird von den Behörden als illegale Beschäftigung ausgelegt und entsprechend sanktioniert.

Vor-Ort-Kontrollen von der US-Grenzbehörde

Immer wieder greifen Firmen aber darauf zurück, Mitarbeiter in diese Co-Working Offices zu schicken, damit diese beispielsweise vor Ort Mitarbeiter rekrutieren und Bewerbungsgespräche führen können. Parallel dazu versuchen deren Arbeitgeber ein Investorenvisum zu erhalten. Doch selbst Einstellungsgespräche und Jobinterviews sind Arbeitstätigkeiten, die nach den ESTA-Vorschriften nicht ausgeübt werden dürfen. Bereits seit einem halben Jahr führt die Grenzbehörde (U.S. Customs and Border Protection) verstärkt Vor-Ort-Kontrollen durch und durchsucht auch die beliebten Gemeinschaftsbüros.

Es liegt auf der Hand, dass ein laufendes Visumverfahren kaum positiv endet, wenn ein deutscher Firmenmitarbeiter der illegalen Beschäftigung überführt wird. Dies kann sich besonders auf Unternehmen auswirken, die beabsichtigen ihr Geschäft zukünftig in den USA auszubauen und beispielsweise eine Tochtergesellschaft zu gründen.

Neben der Gefahr der illegalen Beschäftigung besteht bei der von vielen Unternehmen angewandten Alternative der Anmietung eines Offices grundsätzlich das Risiko der Gründung einer steuerrechtlichen Betriebsstätte. Dieses erhöht sich noch einmal mehr, wenn dort eingesetzte Mitarbeiter einer Vertriebstätigkeit nachgehen. Die unbeabsichtigte Gründung einer steuerrechtlichen Betriebsstätte bringt nicht nur entsprechende fiskalische Verpflichtungen mit sich, sondern führt auch dazu, dass sich die deutsche Gesellschaft in die unmittelbare Haftbarkeit nach den Vorschriften der USA begibt.

Genaue Prüfung im Vorfeld der Entsendung notwendig

Wie ging es nun mit Vertrieblerin Janina Karst weiter? Das Projekt Filialaufbau in der USA wird mit ihr vorerst nicht durchgeführt werden, da es keinen rechtssicheren Weg gab, Karst in den USA zu beschäftigen. Deren Enttäuschung war so groß, dass sie wenig später kündigte und bei einem anderen Beratungsunternehmen anfing.

Die Personalabteilung Ihres ehemaligen Arbeitgebers ist nun in Sachen Mitarbeiterversetzung in die USA sensibilisiert und hat den Prozess entsprechend angepasst. Und der sieht so aus: Sobald ein Mitarbeiter für ein US-Projekt identifiziert wurde, prüft sie zunächst, ob dieser hinsichtlich der Qualifikation und Betriebszugehörigkeit überhaupt die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen für ein Arbeitsvisum erfüllt. Inzwischen wurde auch eine eigene deutsche Niederlassung in den USA gegründet und heimische Mitarbeiter eingestellt. Dies erhöht die Chancen, für interessierte Mitarbeiter auch wirklich die erforderliche Arbeitserlaubnis zu erhalten.

Detaillierte Verhandlungen werden erst dann geführt und Zusagen für den Mitarbeiter erst zu einem Zeitpunkt getroffen, wenn sich abzeichnet, dass dieser gute Chancen hat, das Arbeitsvisum zu bekommen. Ein positives (aber nicht sicheres) Indiz ist die Einladung zum persönlichen Vorstellungsgespräch für die Arbeitserlaubnis im US-Konsulat.

Doch selbst wenn das Visum erteilt wurde, muss der Mitarbeiter erst die Kontrolle der Grenzbeamten durchlaufen – denn diese entscheiden in letzter Instanz, ob Ausländern die Einreise in die Vereinigten Staaten gewährt wird. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen nur noch auf die chancenreicheren L- und E-Visaverfahren.